大阪大学COデザインセンター(STiPS)さんよりご依頼いただき、制作のお手伝いをさせていただいた、

科学コミュニケーションのための「対話ツール」です。

科学コミュニケーションとはパブリックコミュニケーションの一種で

専門家だけでなく一般の生活者と一緒になって、科学がもたらす「これからの社会」を語り合う場です。

—————————————

近未来、私たちはロボットと一緒に暮らすのでしょうか?

いや、もう暮らしているといっていいのかしら。

子どもの頃の私が、今の暮らしを知ったらきっと驚くだろうな。

今や電話を持ち歩いちゃってるし、家から一歩も出ないで買い物してるし。

知識に乏しい私でも、知りたいことがあればいつでも情報にアクセスできる。

こうやって好き勝手に情報発信だってできちゃう。

誰かは、ラインの友だちの一人(?)に「AIのあいちゃん(女子高生らしい)」がいるって話してたな。

身近な生活を考えてみるだけでも、世の中の変化は急速です。

医療の世界では「人間のコピー」も技術的には可能だとか、どうとか。

近い将来、宇宙にだって行けるかも。

もうまるでSFの世界。でも、現実。

科学技術は留まることを知らない。

新しい技術は希望であるけれど、同時に不安も秘めています。

これから益々進化するであろう技術を前に

「“人”が幸せに暮らすこと」について、みんなで考える時に来ているようです。

そこで冒頭の「科学コミュニケーション」。

科学技術がもたらす期待や不安を、できるだけ多様な視点から語り合うことができる対話の場です。

とはいっても、科学技術。

専門家でない私たちにとっては難しい。

特別な知識を持たない人でも、その技術が社会にどう影響するかをイメージできなければ

「専門家に教えてもらっただけ」になってしまいがちです。

対話のためには、テーマにおいての情報提供が必要で、「適切な話題提供」と「良質な問い」が大切です。

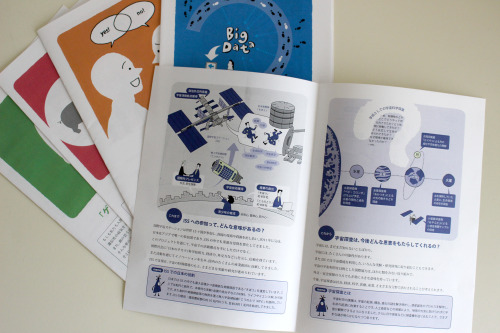

その資料として制作したのが科学コミュニケーションのための「対話ツール」です。

対話ツールは、複雑な科学技術を、できるだけ中立に「デザイン図解」しながら「1分間の情報量」にまとめています。

膨大な情報の中から、どこを話題のテーマと設定するか、イメージにより意見が左右されない文言やイラスト等の表現、

知識でひっぱっていくのではなく、色々な視点の投げかけとなるような「問い」の設定など、

その中立性を保つことの難しさをかみしめつつ、先生方と試行錯誤しながら、数冊の対話ツールを完成させました。

STiPS大阪大学拠点の様々な活動の他、大阪大学の一般教養科目「リスク社会とコミュニケーション」という授業でも試用いただいています。

—————————

●顔認証・追跡システム

●ビッグデータの光と影

●これからの宇宙探査

ちなみに、現在制作進行中は、

・「ゲノム編集」のある一線

・キメラ研究(人の臓器をもつ動物?動物の臓器をもつ人?)

—————————

また、多くの教育関係者、科学コミュニケーション関係者に使用していただくことを目的に、

STiPSのWEBサイトよりPDFデータを無料配布しています。(文末にリンク)

科学コミュニケーションの場に参加してみると、ちょっとしたSF映画よりドキドキするかもしれません。

なんといっても、リアリティがあるので。

まるで信じられないようなことが、技術によって現実になろうとしているのを目の当たりに聞くと

想像を遥かに越えてきて、それだけで興奮します。

現在抱える、あらゆる課題が解決され、さらに便利で快適な社会になるかもしれない。

「どこでもドア」だって、夢じゃないかも。

ただ、歴史から学べば科学が必ずしも幸せだけを運んできたというわけでもなさそうです。

一見すると、とっつきにくい科学の世界。

だけど、「くらし」と「科学」は未来に直結しています。

ほんとうに私たちが望んでいる未来を、一人ひとりの暮らしの視点から、社会という広い視点から、

できるだけ多くの人と一緒に考えてみること、そして何より「自ら考えてみる」ということが大切なように思います。

科学コミュニケーションが社会の中で新しい文化として根付いていくことが、

「よい社会」につながっていくのかもしれません。

—————————————

●1 対話ツール:顔認証・追跡システム

●2 対話ツール:ビッグデータの光と影

※データの取り扱いに関しては、リンク先ページ内を参照ください

—————————————

企画・制作:工藤充、水町衣里、八木絵香

デザイン・イラスト:アトリエ・カプリス

公開:2018年1月

©工藤充・水町衣里・八木絵香

—————————————

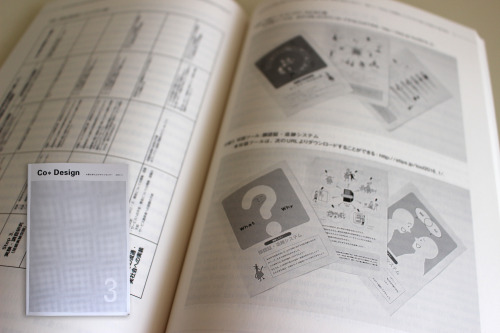

※COデザインセンターさんより発行されている冊子

「萌芽的科学技術に関する公共的関与の実践・研究・教育の統合に向けて:「超スマート社会」を課題としたSTiPS 大阪大学拠点の取り組み」

工藤 充, 水町 衣里, 八木 絵香

コメント